“【書摘】《蛋的多重宇宙》:從一顆蛋、一隻雞,到弱勢者的選擇自由 - 報導者 The Reporter”

【書摘】《蛋的多重宇宙》:從一顆蛋、一隻雞,到弱勢者的選擇自由 - 報導者 The Reporter

Source【精選書摘】

蛋──可見於世界各地的神話傳說中,是孕育生命的源頭、富含營養的食物,也能用於藝術創作、醫藥研發,甚至是表達抗議。談到「蛋」,一般通常是指鳥類的蛋,更精準來說,即「雞蛋」。不過,所有的有性生殖動物都有卵,其中也包括人類。

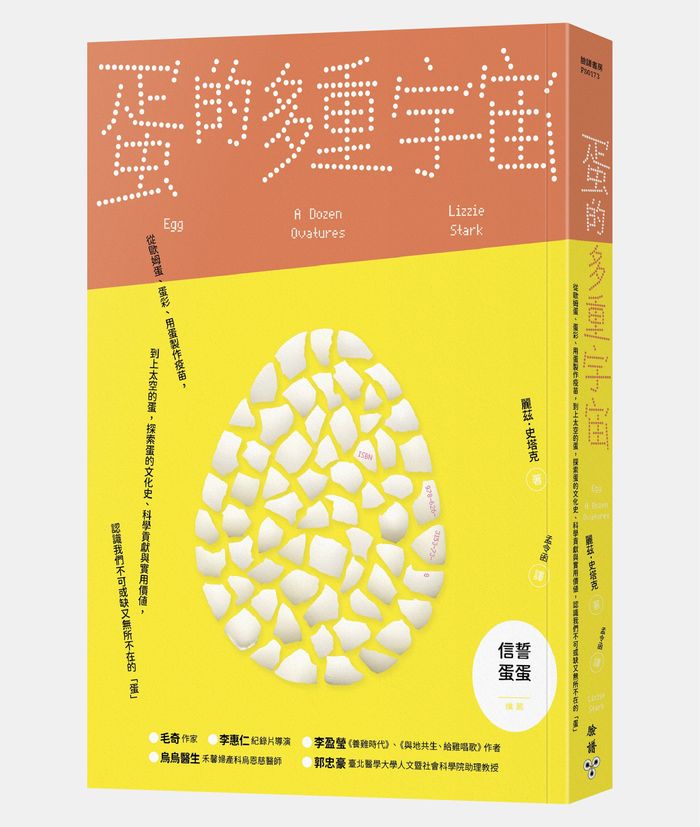

《蛋的多重宇宙:從歐姆蛋、蛋彩、用蛋製作疫苗,到上太空的蛋,探索蛋的文化史、科學貢獻與實用價值,認識我們不可或缺又無所不在的「蛋」》作者麗茲.史塔克(Lizzie Stark),與蛋有著苦樂參半的關係。一方面,家族遺傳的基因變異使她不得不預防性切除卵巢,從此失去全身所有的卵子;另一方面,史塔克一家人透過雞蛋這種食材,在廚房中圍繞著蛋料理建立起緊密的情感。因為有這些特殊的生命經驗,史塔克仔細研究了蛋這種並非活體、卻能造就許多動物寶貴生命的源頭,並寫下這本蛋之書。

在這本書中,史塔克不只討論廚房裡的雞蛋,更想關注的是,充滿創意的人類會拿世界上最大的細胞構成分子來做些什麼?這一切代表了什麼意義、彰顯了哪些權力關係?本文節選自第4章〈蛋即是金〉,談雞蛋對於受壓迫者的意義,經臉譜出版授權刊登,文章標題與小標經《報導者》編輯改寫。

賣珠雞的阿米娜

19歲那年,我爸媽讓我搭上飛往西非國家多哥(Togo)的班機,去找表親曼蒂(Mandy)。我對多哥這個國家的了解僅限於知道那裡有滿地紅土,再加上阿姨的描述(她聖誕節才剛去探望過女兒)。她說在那裡「感覺有點像在露營」。我的航班終於抵達布吉納法索的瓦加杜古(Ouagadougou)後,曼蒂親自來接我,我們一起搭巴士往南穿越邊境前往多哥。每次巴士停靠,總會有許多婦女在窗邊聚集,向乘客兜售塑膠袋裝的水和果汁、芒果,以及水煮珠雞(guinea fowl)蛋。

經過長途跋涉,我們終於抵達曼蒂住了好幾年的小村莊。按照和平工作團(Peace Corps)的工法在混凝土板上興建的房子(裡面共有兩房)便是她的安身之處。曼蒂養了一隻狗、一隻貓,分別以當地的啤酒與起司命名。我抵達那天晚上,曼蒂請她在當地最好的朋友阿米娜(Amina)來為我們做晚餐。阿米娜飼養珠雞──那是一種通體黑羽夾雜著白色點點的鳥類,牠們有藍色的頭、紅色的冠。曼蒂已向阿米娜買了一隻珠雞當晚餐的食材。我們沿著泥巴路穿過鎮上,經過靠發電機供電的獨棟房屋,來到了阿米娜和丈夫及其他妻子同住的大院裡。曼蒂早先跟我說明過這裡一夫多妻的婚姻制度,她也不諱言多配偶制其實也有好處,例如曼蒂有個鄰居生了一對雙胞胎,兩個孩子同時放聲大哭時,其他妻子就可以幫忙接手其中一個寶寶,比自己一個人顧孩子方便多了。

阿米娜把珠雞肉、辣番茄和豆子燉成一整鍋來配飯。我們坐在鋪著小毯子的地上,其中一碗由我和曼蒂共享,一碗給阿米娜,另一碗則分給阿米娜的眾多家庭成員。這裡與美國大分量肉類的飲食習慣相當不同,光一隻珠雞翅就得由我和曼蒂分著吃。曼蒂說,肉類蛋白質對他們來說大概就像飯後甜點一樣,所以要留到最後好好品嚐。即便她之前就先教過我怎麼不用餐具只靠手指吃飯,但對我來說要靠一隻手把肉從骨頭上剝下來實在太難了,所以我只好對她們所有的建議和協助來者不拒。

阿米娜是個活潑、愛笑的女人,也難怪曼蒂這麼喜歡她了。阿米娜比我們兩個都高,顴骨上標記了屬於她部族的符號。吃過晚餐後,阿米娜又端上了點心──好幾大罐玻璃瓶的芬達和可樂。阿米娜說的是法文,因此由曼蒂為我們翻譯,大家坐在星空下暢快談笑。也因為那如綢緞般的漆黑夜色,我們才能光靠肉眼就看見銀河,還有應該是屬於我的天蠍座星群──住在都市裡的我平常看不見這樣的美麗景色。走回家的路上,我們經過了裝有發電機以供照明的房屋,屋內燈光在暗沉沉的背景下格外刺眼。

接下來幾天,我一點一點發現那天晚餐背後的故事。曼蒂向阿米娜買了一隻珠雞並請她幫忙宰殺、烹飪。而靠著販售珠雞,阿米娜不僅可以賺到錢,也能分到一點珠雞肉給家人吃。我造訪當地時正逢乾旱期開始,也因此目睹了糧食短缺的情況。環顧四周就能看見許多兒童的肚子因為缺乏蛋白質而隆起,情況嚴重的程度可想而知。儘管阿米娜自己就養珠雞,她的家人依然不常有肉吃。對他們來說,珠雞在市場上是十分珍貴搶手的商品,留在家裡吃太浪費了。

阿米娜飼養的珠雞一次又一次幫她度過難關。女權團體當初提供資金給她搭建雞舍,而阿米娜就在鄉下靠低廉的成本養大母珠雞,再把雞隻帶到城鎮以較高的價格售出。阿米娜同時也是位裁縫師,她一邊靠這份飼養珠雞的兼職工作來提高收入。

我認識阿米娜時,她應該才30出頭,卻已經生了6個小孩。阿米娜在某一次到市場販售珠雞時,做了件十分大膽的事。她在沒有丈夫允許的情況下花錢──花的是她自己的錢。當時,阿米娜在手臂植入了效期長達5年的皮下置入型避孕器,回到家以後她坦白向丈夫告知這件事,而丈夫命令道:「把它拿出來。」阿米娜回答:「沒辦法,這裡沒有能安全取出這種避孕器的醫生。」

在我造訪前不久,阿米娜在平日的時候跑到鎮上賣珠雞,把其他孩子統統交給大女兒照顧。阿米娜的丈夫氣炸了──她怎麼可以在平日拋下顧孩子的責任自己跑出門?阿米娜的丈夫打了她一頓,還把她趕出一大家子共居的院落。不過阿米娜可不會因為這樣就無家可歸,她大可投靠其他親友,但阿米娜決定留下來讓丈夫嚐嚐羞辱的滋味。雖然家裡的院落是丈夫的,但雞舍屬於她自己,因此阿米娜叫女兒把雞舍清理乾淨,她打算就睡在那裡。對於有能力繁殖、飼養珠雞的阿米娜來說,這些鳥兒就是她的金雞母,而她也因此有辦法經濟獨立,為她帶來過去不可能擁有的選擇權。

以「糞堆中的家禽」累積自由的本錢

養殖家禽長久以來都是一件能為弱勢者賦權的事。在過去,養雞只能賺取微薄利潤,一間雞舍最多只能飼養幾百隻雞,數量如果再多,殘酷的啄序(pecking order)

指群居動物(如雞)透過爭鬥(以喙啄咬)分出在群體中的地位及支配等級高低。

1600年代,英國及美國殖民地的上層階級都只喜歡牛肉和羊肉,至於蛋、奶油、牛奶、起司,有時也包括雞肉,對他們來說都是窮人吃的「白肉」。這些家禽的飼養條件也不怎麼好。舉目所及那些瘦骨嶙峋的雞都在其他牲口的排泄物堆中橫衝直撞、尋找食物,殖民者因此稱之為名副其實的「糞堆中的家禽」(dunghill fowl),後來則說雞是「養在庭院裡的鳥」(yard birds)。也因此,在殖民地養殖的動物當中,牛和豬被視為生財工具,而養雞只是順便為之,這種像垃圾一樣低賤的鳥類也就正好適合排在人類啄序最末端的人飼養。

在南北戰爭發生前的美國南方,奴隸會把握殖民者對雞的不屑態度,趁機在稀少的個人時間裡養雞。正如飲食歷史學家暨皇后學院(Queens College)榮譽教授的潔西卡.哈里斯(Jessica Harris)在其著作《餐桌上的歷史:從非洲到美國的飲食歷程》(暫譯,High on the Hog: A Culinary Journey from Africa to America)中所寫:「有些人會細心尋找、保留種子,並在月光下好好照料花園,或是像負鼠一樣在夜裡捕魚、獵捕夜行性動物;也有些人是為了獲取雞蛋或雞肉而飼養家禽。」這些勞動帶來的不僅是食物來源,還有額外的收入。

1741年的卡羅萊納州奴隸法頒布後,南方各州大多採取了其規定,禁止受奴役者擁有豬、牛、馬等牲畜──也就是不允許他們擁有任何可以快速獲利的高價牲口。然而正如艾蜜蓮.魯德(Emelyn Rude)在其有關家禽歷史的著作《雞的滋味》(暫譯,Tastes Like Chicken)中所寫:「雞自然不會出現在這些法律裡。在糞便堆中亂竄的家禽也沒多大價值,所以殖民地主根本不屑一顧,並不把雞視為財產的一部分。(這似乎是全世界奴隸法的共通現象,古時候巴勒斯坦的拉比〔rabbi〕禁止社會階層較低的勞工售賣羊毛或牛奶,雞與雞蛋卻不在此限。)」然而一隻雞身上卻包含許多種商品,包括羽毛、肉、蛋,把這些東西賣給當地人或甚至是奴隸主,就能賺到額外的金錢來購買所需物品,甚至還能存下來以期有一天為自己贖身、重獲自由。

歷史上的這一件事實──美國南方大多數奴隸可以養雞,但不能擁有其他牲畜──正是某些人會因種族刻板印象嘲笑非裔美國人熱愛雞肉的根源。經典的美國南方炸雞是一種結合了蘇格蘭和西非口味的產物,蘇格蘭炸雞的風味當初隨著地主到來而傳入美國,再結合經過調整的西非炸雞調味,變成更符合英國人、蘇格蘭人的口味。非裔美國女性──不管是奴隸還是自由之身──通常都會負責烹調這種麻煩的菜色。如今的肉品加工廠已經承接了製作炸雞所需的大部分事前作業,但在這些加工廠出現之前,炸雞實在是一種準備起來十分繁瑣的食物。想要炸雞,你得先抓一隻雞來宰殺、放血、燙雞拔毛、取出內臟、分切雞肉。這些手續都做完以後,才能正式開始烹調的步驟──花了這麼多工夫,吃進嘴裡的肉卻沒多少。

賽姬.威廉斯─佛森(Psyche Williams-Forson)博士在《靠雞腿成家立業:黑人女性與食物的權力關係》(暫譯,Building Houses out of Chicken Legs: Black Women, Food, and Power)一書中,敘述了維吉尼亞州的哥敦士維(Gordonsville)在1800年代晚期的樣貌,黑人女性的勞動付出使當地成為「全球知名的炸雞發源地」。這些有事業進取心的婦女抓準鎮上有兩條鐵路通過的優勢,總會趁列車停靠時在火車窗邊兜售炸雞。在那個年代,火車上還沒有餐車和冰箱,所以炸雞十分熱銷。非裔美國女性當時在有限的自由下,巧妙利用了被視為沒什麼價值的食物,不僅讓自己得以溫飽,也使炸雞成為美國飲食中的一大經典。

曾專屬於弱者的美國家禽養殖業

在經濟大蕭條時代的明尼蘇達州,我那個在農場長大的祖母一樣也養雞。她常說故事逗我們開心,有一次她說了趕跑黃鼠狼的故事。黃鼠狼常常在雞舍下偷偷摸摸地徘徊,想透過地板的縫隙把小雞拉下來吃掉。牠們不管抓到什麼都會吞下肚去,而祖母每天早上都得收拾殘局。

像祖母這樣的農家婦女會利用自家養的雞和雞蛋來煮出家常菜,或是直接賣了賺錢。在美國歷史中很大一段時間,已婚婦女幾乎沒有財產權,直到1800年代中期,這種現象才因為立法而有所改善。然而轉變的步調依然十分緩慢,甚至到了1970年,還是有許多已婚婦女要是沒有丈夫的允許,連信用卡都不能辦。在農家,身為一家之主的男性通常掌握著經濟大權,妻子則負責家務開支。要是丈夫願意給妻子一些小錢買點好東西(例如帽針或珠寶),或是付完家庭開支後還有些餘錢,妻子就可以留下一點「脂粉錢」(pin money)。這種零用錢只能來自丈夫的贈與,然而靠著雞和雞蛋,婦女就能自己賺錢。

綜觀整個1880年代末期,養雞依然是婦女與孩童負責的領域,畢竟這些雞吃的是家裡的殘羹餘餚,又只會待在家附近,對於長久以來負責賺錢供家庭溫飽的男主人來說,並不會威脅到他的男子氣概(至少一開始是如此)。至於男人則負責那些「真正的農務」,例如處理比較大的牲口如牛、豬,還有規模較大的種麥等勞務。所以說,讓那些小婦人有自己的興趣,額外存點預備金(nest egg)又有什麼關係呢?

「nest egg」這個概念其實來自於同名的真實物件,那是一種木製的假蛋,用來放入巢箱裡刺激母雞產卵。婦女靠雞蛋賺來的錢就可以負擔家庭的額外支出,例如買聖誕禮物、讓孩子學音樂,或是存上好幾年當成孩子未來上大學的學費。有時候這筆錢也會成為家庭開支中相當重要的一部分,甚至還能用來貼補家用(如買衣服或食物)。還有許多地方的婦女會用雞蛋與雞肉以物易物,交換各種雜貨與商品,而賣蛋賺來的錢也可以存起來當作緊急預備金,應付某一年突然收成較差或是家裡經濟出問題的意外情況。

由於女性和有色人種都開始嘗試養雞,也努力實踐各種更好的飼養方式,他們養的雞體型愈變愈大,收益也愈來愈高。後來因《草原上的小木屋》(Little House on the Prairie)一書而聲名大噪的農業記者蘿拉.英格斯.懷爾德(Laura Ingalls Wilder)就對販賣雞與蛋的交易做了許多報導。在其中一篇文章,她描述在1916年密蘇里州(Missouri)曼斯非(Mansfield)的女性運送了價值達58,000美元的雞蛋,以2021年的幣值來看差不多等於150萬美元(約新台幣4,100萬元);對於一個人口不超過1,000人的農業小鎮來說,確實是相當不錯的成績。懷爾德在報導中寫道:「我實在很想知道,密蘇里的那些農家婦女到底曉不曉得,她們日復一日做農務得來的成果在市場上值多少錢?」懷爾德也表示,光一位當地婦女就能利用她養的母雞賺到395美元(這筆錢在2021年相當於10,000美元〔約新台幣27.5萬元〕),差不多比這些婦女每年家用的2倍還要多。這些小婦人「養雞的小興趣」有時候甚至能賺得比丈夫「真正的」工作還要多。

大約在整個1930年代,養雞還只能用來賺點外快,因此一直都是專屬於婦女、孩童、有色人種的工作。然而後來美國進入工業化時代,家禽養殖技術變得更有效率、獲益更高;也因為牽涉到的金額變高、風險變大,白人男性最終還是掌握了養雞業的主導權。

窮人的「雞」會

西非的小規模家禽養殖業至今依然十分興盛。億萬富豪兼慈善家比爾.蓋茲(Bill Gates)和梅琳達.法蘭琪.蓋茲(Melinda French Gates)長期協助發展中國家的人民飼養家禽。養雞既不那麼花錢、又容易,是有良好回報的投資方式,而且雞蛋對孩童來說也是非常優質的營養來源。比爾.蓋茲在2016年發表的一篇文章中表示,蓋茲基金會(Gates Foundation)的最終目標是「以如今只涵蓋5%的現狀為基礎,幫助撒哈拉以南非洲地區的偏鄉家庭飼養已接種疫苗且經過改良的雞隻,將飼養家禽的比例提升至30%」。

在世界上大多數地區,養雞依然是婦女的工作,而這也就表示,養雞能讓錢真正進到婦女的口袋。正如梅琳達.法蘭琪.蓋茲在她為推廣慈善活動所寫的貼文表示:「我在做慈善工作的過程中觀察到許多數據,其中最令我印象深刻的,大概就是這個了:若是由婦女主掌家庭收入,孩子活過5歲的機率會提升20%。」除此之外她也表示,以推廣全球發展的角度來說,雞就是「窮人的提款機,因為雞很容易在短時間內售出換取金錢,以支應日常開支」,例如負擔避孕的開銷,或是讓婦女有更多選擇的權利,甚至是打造雞舍,為自己買個「雞」會。

《蛋的多重宇宙:從歐姆蛋、蛋彩、用蛋製作疫苗,到上太空的蛋,探索蛋的文化史、科學貢獻與實用價值,認識我們不可或缺又無所不在的「蛋」》,麗茲.史塔克(Lizzie Stark)著,孟令函譯,臉譜出版

Sent with Email Tabs, a Firefox Test Pilot experiment

Comments

Post a Comment